Jouer Racine – Noyer son regard dans une langue

« Parce que nous sommes acteurs de théâtre et acteurs aux théâtres, parce que nos passions sont à la fois sur la scène et devant la scène, ici suivent des pensées d’acteurs (jeunes créateurs en « exercice ») et de critiques de théâtre (jeunes spectateurs en « exercice ») en formation au LFTP. » Par Paul Fraysse.

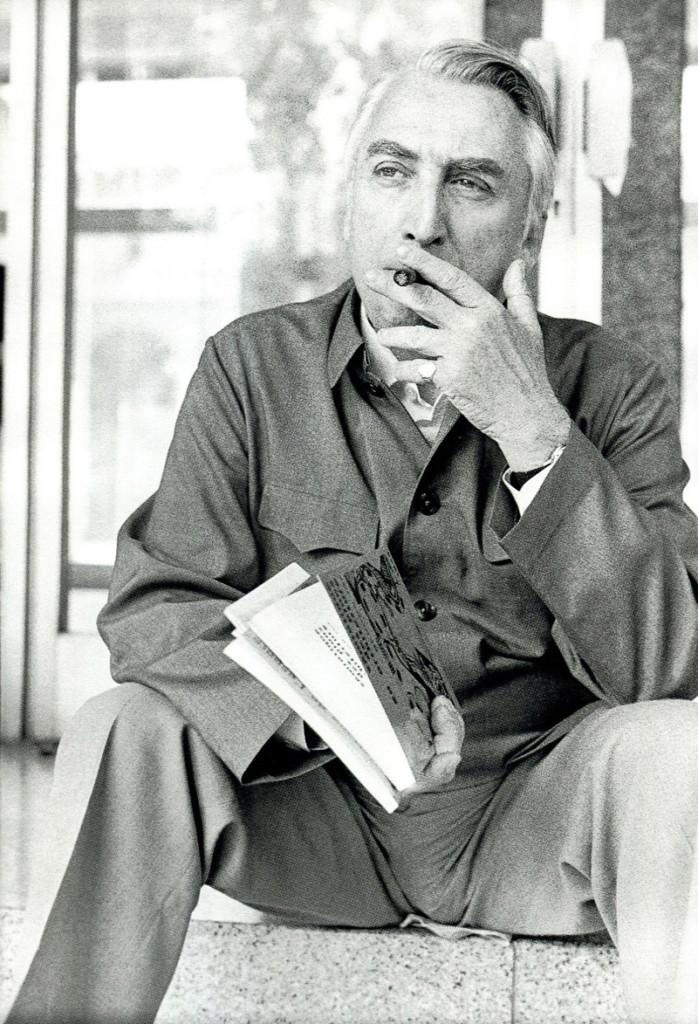

Portrait de Jean Racine – par Jean-Baptiste Santerre

Les lectures croisées des écrits critiques de Roland Barthes et de Jean Starobinski sur l’œuvre de Jean Racine ont nourri mon désir de partager ici les prémisses de ce que pourrait être la réflexion pratique d’un joueur sur ce théâtre. Malicieusement, ma fascination ahurie devant l’alexandrin racinien me pousse à analyser le mystère d’une langue qui laisse son lecteur coi.

A bien des égards, l’acteur peut s’endormir sur les lauriers de son génie si tant est qu’il en ait un. Mais si génial soit-il, il est tiré de sa paresse présumée à grands renforts de considérations linguistiques dès lors qu’il s’attaque à la tragédie classique. Le comédien quitte ses oripeaux d’artiste et renoue avec l’artisanat de son art qui consiste fondamentalement à être un technicien de la langue. Dire l’alexandrin classique exige de l’acteur une parfaite connaissance des règles de la langue française. Le vers n’est au fond que l’écrin de sa parfaite réalisation qu’une prosodie régulière sublime : « le vers a une nature double. D’une part, il a sa phonologie propre qui le caractérise comme vers, mais, d’autre part, il suit la phonologie générale de la langue. »1. Cependant, si nul ne peut s’affranchir des règles de diction du vers classique, il s’agit de ne pas les subir comme de ukases sclérosés mais bien plutôt de s’en servir comme des moteurs de jeu, comme des outils capables de transformer les modes de parole de l’acteur.

Jouer les passions qui exaltent les cœurs de chacun des personnages de Phèdre n’est pas tâche aisée pour qui voudrait se défaire des implications techniques de la diction du vers afin de tendre vers plus de naturel et rapprocher de ce fait acteurs et spectateurs de l’objet de la pièce. Mais c’est bien plutôt en revendiquant et en exhibant les artifices de la langue racinienne que l’acteur parvient le mieux à faire entendre les états d’âme des personnages et le sens de leurs répliques. Les accents du vers sont alors l’occasion de longs étirements de syllabes qui soutiennent, dans le jeu, l’expressivité des passions avouées. Cependant la bonne diction du vers, enseignée par François Regnault et Jean-Claude Milner, si elle peut, dans un premier temps, sembler nous engager sur les traces d’un dire en apparence archaïque et ampoulée -proche de la fameuse déclamation d’une Sarah Bernhardt- nous prive d’emblée de l’écueil répandu de la déclamation didactique2.

Dans sa critique du Phèdre du T.N.P., mis en scène par Jean Vilar au Palais de Chaillot en 1958, Roland Barthes déplore la tendance explicative de la déclamation des tragédiens français. La diction qui consiste à expliquer le texte en faisant un sort aux mots jugés importants par l’acteur, soucieux de bien se faire comprendre de son public, est vertement condamné par Barthes qui déclare ainsi : « On peut dire que la diction racinienne est la plupart du temps tyrannisé par le souci du rubato »3, c’est-à-dire par le penchant à mettre les détails en exergue. Cette inclination est un travers de jeu redoutable chez Racine puisqu’en voulant expliquer l’alexandrin qu’il déclame, l’acteur anéantit la rythmique établie de l’alexandrin et entrave de ce fait le surgissement de sa signification.

L’alexandrin impose, par sa structure, la bonne diction, et économise de ce fait toute tentative d’éclaircissement du sens de la part de l’acteur. En ce sens, et selon la formule de Barthes lui-même, « l’alexandrin dispense l’acteur d’avoir du talent ». D’ailleurs, d’aucuns affirment que si le vers est dit correctement, c’est-à-dire si l’acteur fait entendre les douze syllabes, les rimes féminines et masculines et place les accents aux bons endroits du vers, alors le texte est intelligible pour le spectateur, et cela même si l’acteur n’en comprend pas un traître mot.

Si, avec Racine, l’écriture dramatique prend en charge l’essentiel de la performance du comédien qui n’a plus à s’escrimer avec le monstre de la Signification, celui-ci doit s’efforcer de parler véritablement avec ses partenaires afin de donner corps aux drames qui se jouent là, loin de la crise de la signification et des ses conséquences méta-littéraires. Pour parler crûment, l’acteur qui joue du Racine n’est autre qu’un corps qui communique une langue plutôt que de communier avec sa signification dans un rapport de pure réflexivité. L’acteur ne doit pas dire ou expliquer le sens, mais l’incarner en prêtant chair et souffle au personnage qu’il joue. Il s’agit en somme pour l’interprète de retrouver les enjeux concrets inhérents à la dramaturgie du théâtre de Racine où pouvoir, famille et amour font toujours mauvais ménage.

D’emblée, la forme même de l’alexandrin racinien nous impose une « distance »4 esthétique qui exclut toute velléité d’interprétation naturaliste de la part de l’acteur. Finalement, jouer Racine c’est consentir à prendre ses distances avec une langue étrangement magique pour mieux atteindre les nerfs et les cœurs des spectateurs. Le renoncement à une déclamation didactique au profit d’une diction scientifique du vers ouvre alors l’interprétation à la véritable recherche du rapport humain. Cette recherche passe notamment par le jeu des regards qui confirme la thèse de Jean Starobinski, selon laquelle l’esthétique de Jean Racine repose sur une « poétique du regard »5 : « Mais nous sommes au théâtre (…) Dans cette étrange construction visuelle où s’échafaudent regards sur regards, le poète établit un regard ultime : regard raisonnable sur la passion déraisonnable, regard chargé de pitié sur le destin impitoyable. La vision culminante est poésie. C’est d’elle que tout procède, et c’est à elle que tout revient. Mais il y persiste un trouble et une angoisse ineffaçables. Pour le spectateur, la connaissance tragique est l’étrange plaisir de savoir que l’homme est faible et coupable. Preuve dernière de la blessure du Regard : ce plaisir fait couler des larmes -que personne maintenant ne peut voir. ».

L’enchâssement des regards chez Racine n’est pas que la spécificité de sa poétique. Il renvoie de façon très concrète à la prépondérance du regard dans l’interprétation de ses tragédies. Plus que jamais, le regard doit être adressé, précis et chargé pour soutenir la parole, la magnifier. Jouer Racine c’est dire une langue qui condamne à voir, à voir l’autre, à se voir soi et à s’abîmer finalement dans le regard tragique d’une ultime vision aveuglante :

« Et la mort, à mes yeux dérobant la clarté,

Rend au jour qu’ils souillaient, toute sa pureté. »

(Phèdre,

Acte V, scène VII)

A l’occasion du stage dit « technique » consacré à l’alexandrin de Racine, les apprentis comédiens du LFTP, nous sommes frottés au mastodonte du théâtre classique : Phèdre.

Guidés par notre pédagogue Thomas Bouvet, nous avons fait la troublante découverte de l’alexandrin classique le plus révéré, ou en tout cas le plus célèbre. En amont, il convenait d’avoir lu et pratiqué les leçons de François Regnault et de Jean-Claude Milner dans Dire le vers, indispensable traité de diction à l’intention des acteurs et des amateurs d’alexandrins. En effet, la mise en jeu des scènes apprises, venant dans un second temps, ne pouvait faire l’impasse sur un savoir aussi mathématique.

1Roland Barthes : « Comme pour le théâtre antique, ce théâtre nous concerne bien plus et bien mieux par son étrangeté que par sa familiarité : son rapport à nous c’est sa distance. Si nous voulons garder Racine, éloignons-le. », opus cité p.1

2Jean Starobinski, L’œil vivant, « Racine et la poétique du regard »

3Jean-Claude Milner, Dire le vers, Préambule II

4Ou « diction anthologique » selon les mots de Roland Barthes dans Sur Racine, chap.2 « Dire Racine »

5Roland Barthes, Sur Racine, chap.2 « Dire Racine »

Leave a Comment